今回はちょっとマニアックな話です。

gmt meca は発震機構解を描くためのコマンドです。

GMT5までは gmt psmeca という名前でした。

発震機構解とは

発震機構解とは簡単に言えば地震の原因となった力場を表します。

詳しい説明は以下を参照してください。

データ取得

発震機構解のデータを公開している有名なサイトは以下の通りです。

- 気象庁 (GMTで描くには少し大変)

- 防災科学技術研究所(防災科研) F-net (おすすめ)

- 防災科学技術研究所(防災科研) AQUAシステム メカニズム解カタログ

- Global CMT Catalog Search

いずれもデータを使用した際は出典および謝辞を記すこと。

発震機構解の種類

発震機構解にはいくつかの種類があります。

- 安芸・リチャーズの発震機構解

- ハーバードCMTの発震機構解

- 地震モーメントテンソル

- 断層面の部分的データから作成する発震機構解

- T軸・P軸・N軸のデータから作成する発震機構解

このうち今回は「安芸・リチャーズ」と「地震モーメントテンソル」の描き方について説明します。

gmt meca

gmt meca <データファイル名> -S[発震機構解の種類][スケールの大きさ] [-E【伸張部分の色】] [-G【圧縮部分の色】] [-Fa] [-C]

※ スケールの大きさはM5の時の大きさ。

※ “-E”を指定しない場合は白色で塗りつぶす。

※ “-G”を指定しない場合は黒色で塗りつぶす。

※ “-Fa”を指定するとT軸・P軸もプロットされる。

※ カラーパレットを用いて色を付ける場合は“-C”を付ける。色は3列目が参照される。

基本的にはこんな感じです。

安芸・リチャーズの発震機構解 (Sa)

gmt meca <データファイル名> -Sa[スケールの大きさ] [-E【伸張部分の色】] [-G【圧縮部分の色】] [-Fa] [-Z]

※ スケールの大きさはM5の時の大きさ。

※ “-E”を指定しない場合は白色で塗りつぶす。

※ “-G”を指定しない場合は黒色で塗りつぶす。

※ “-Fa”を指定するとT軸・P軸もプロットされる。

※ カラーパレットを用いて色を付ける場合は“-Z”を付ける。色は3列目が参照される。

※ データは「経度・緯度・深さ・走向・傾斜・すべり角・マグニチュード・Xオフセット位置・Yオフセット位置・メモ」の順。

(Xオフセット位置・Yオフセット位置・メモは省略可。)

気象庁のデータを使って実際に描いてみよう。

まず、気象庁のサイトに行き好きな地震を選ぶ。

上から5つくらいまで地震を選び、数値をメモする。

| 緯度 | 経度 | 深さ | マグニチュード | 震央地域名 | 走向1 | 傾斜1 | すべり角1 | 走向2 | 傾斜2 | すべり角2 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 36度46.1分N | 140度42.3分E | 92km | 3.7 | 茨城県北部 | 333 | 40 | 160 | 79 | 78 | 52 |

| 36度27.2分N | 140度35.8分E | 55km | 3.3 | 茨城県北部 | 188 | 27 | 84 | 15 | 63 | 93 |

| 36度53.8分N | 140度32.3分E | 6km | 3.9 | 福島県中通り | 17 | 26 | -105 | 213 | 65 | -83 |

| 40度04.3分N | 141度50.8分E | 51km | 4.1 | 岩手県沿岸北部 | 257 | 44 | 80 | 91 | 46 | 100 |

| 35度24.6分N | 133度50.5分E | 11km | 3.9 | 鳥取県中部 | 239 | 82 | 179 | 330 | 89 | 8 |

| 35度37.2分N | 137度02.4分E | 9km | 4 | 岐阜県美濃中西部 | 347 | 77 | -8 | 78 | 82 | -166 |

| 35度04.1分N | 135度37.2分E | 12km | 3.2 | 京都府南部 | 324 | 44 | 35 | 208 | 67 | 129 |

| 36度59.0分N | 138度31.4分E | 10km | 3.8 | 長野県北部 | 11 | 52 | 42 | 252 | 58 | 133 |

| 34度12.5分N | 135度05.3分E | 9km | 3.2 | 紀伊水道 | 196 | 35 | 107 | 356 | 57 | 78 |

度分秒表記は最高に気に入らないので、少し直す。

| 緯度 | 経度 | 深さ[km] | マグニチュード | 震央地域名 | 走向1 | 傾斜1 | すべり角1 | 走向2 | 傾斜2 | すべり角2 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 36.76833333 | 140.705 | 92 | 3.7 | 茨城県北部 | 333 | 40 | 160 | 79 | 78 | 52 |

| 36.45333333 | 140.5966667 | 55 | 3.3 | 茨城県北部 | 188 | 27 | 84 | 15 | 63 | 93 |

| 36.89666667 | 140.5383333 | 6 | 3.9 | 福島県中通り | 17 | 26 | -105 | 213 | 65 | -83 |

| 40.07166667 | 141.8466667 | 51 | 4.1 | 岩手県沿岸北部 | 257 | 44 | 80 | 91 | 46 | 100 |

| 35.41 | 133.8416667 | 11 | 3.9 | 鳥取県中部 | 239 | 82 | 179 | 330 | 89 | 8 |

| 35.62 | 137.04 | 9 | 4 | 岐阜県美濃中西部 | 347 | 77 | -8 | 78 | 82 | -166 |

| 35.06833333 | 135.62 | 12 | 3.2 | 京都府南部 | 324 | 44 | 35 | 208 | 67 | 129 |

| 36.98333333 | 138.5233333 | 10 | 3.8 | 長野県北部 | 11 | 52 | 42 | 252 | 58 | 133 |

| 34.20833333 | 135.0883333 | 9 | 3.2 | 紀伊水道 | 196 | 35 | 107 | 356 | 57 | 78 |

このうち必要なものは、「経度・緯度・深さ・走向1・傾斜1・すべり角1・マグニチュード」。

| 経度 | 緯度 | 深さ | 走向1 | 傾斜1 | すべり角1 | マグニチュード |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 140.705 | 36.76833333 | 92 | 333 | 40 | 160 | 3.7 |

| 140.5966667 | 36.45333333 | 55 | 188 | 27 | 84 | 3.3 |

| 140.5383333 | 36.89666667 | 6 | 17 | 26 | -105 | 3.9 |

| 141.8466667 | 40.07166667 | 51 | 257 | 44 | 80 | 4.1 |

| 133.8416667 | 35.41 | 11 | 239 | 82 | 179 | 3.9 |

| 137.04 | 35.62 | 9 | 347 | 77 | -8 | 4 |

| 135.62 | 35.06833333 | 12 | 324 | 44 | 35 | 3.2 |

| 138.5233333 | 36.98333333 | 10 | 11 | 52 | 42 | 3.8 |

| 135.0883333 | 34.20833333 | 9 | 196 | 35 | 107 | 3.2 |

これをmeca.txtとして保存する。

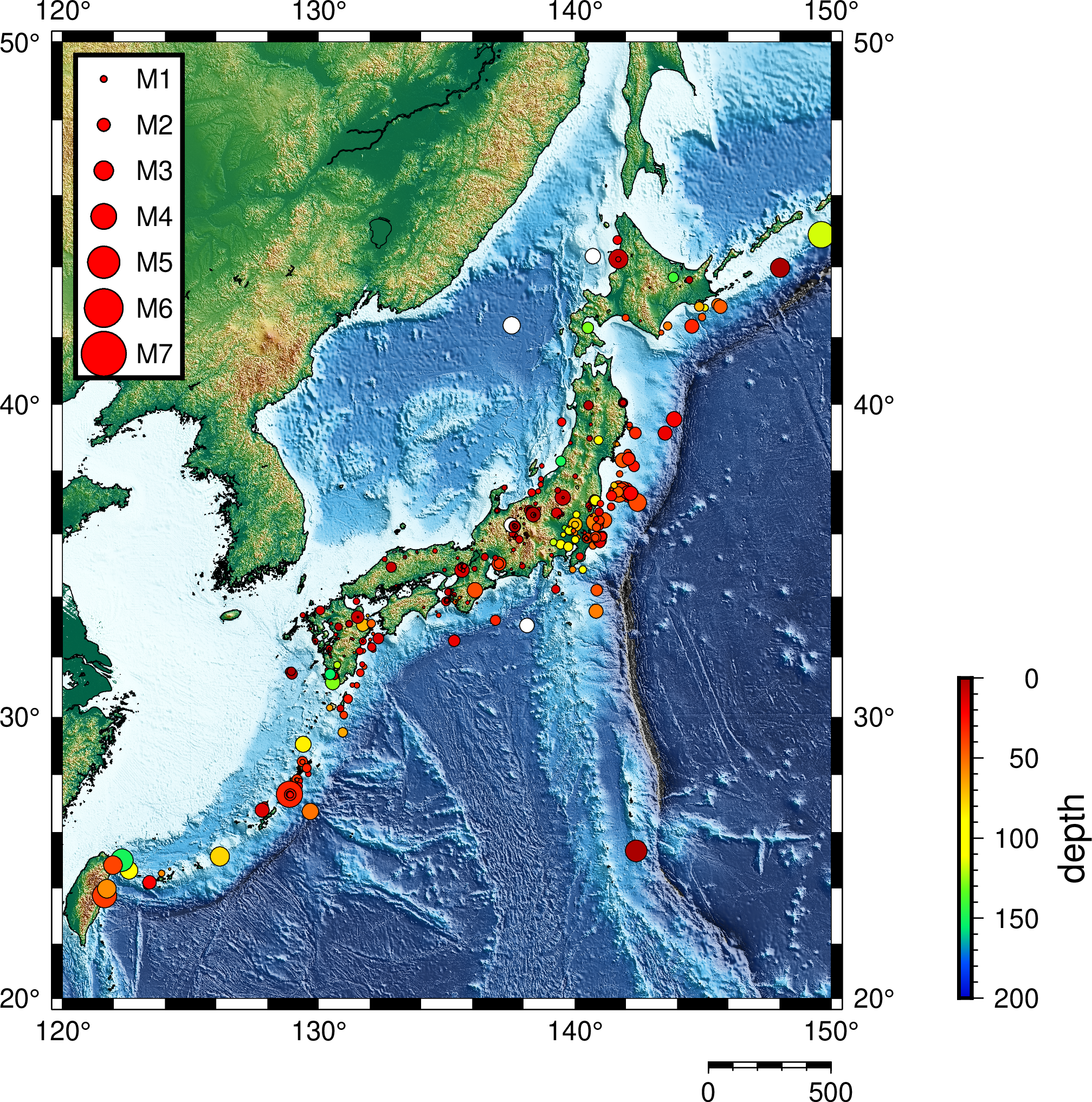

今回は試しにM5のときの発震機構解の大きさを0.5cmにして、

#!/bin/bash

gmt begin aki png

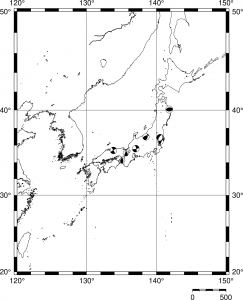

gmt basemap -JM12 -R120/150/20/50 -Bafg -BWSNE

gmt coast -Df -W0.25 -LJBR+jTR+o0/1+c20+w500+f

gmt meca "meca.txt" -Sa0.5

gmt endとすれば、この結果が、

となる。

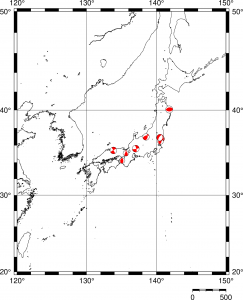

ついでに発震機構解は慣習的に赤色で表すので、

#!/bin/bash

gmt begin aki png

gmt basemap -JM12 -R120/150/20/50 -Bafg -BWSNE

gmt coast -Df -W0.25 -LJBR+jTR+o0/1+c20+w500+f

gmt meca "meca.txt" -Sa0.5 -Gred

gmt endとすれば、

となる。

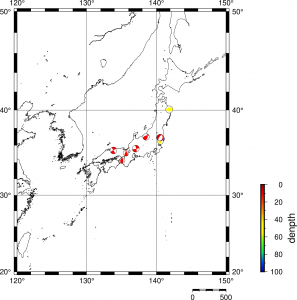

深さ別に色を付ける。

makcptで発震機構解に色を付けるには、 -C を付ける。

#!/bin/bash

gmt begin aki png

gmt basemap -JM12 -R120/150/20/50 -Bafg -BWSNE

gmt coast -Df -W0.25 -LJBR+jTR+o0/1+c20+w500+f

gmt makecpt -Cseis -T0/100/1 -Z

gmt meca "meca.txt" -Sa0.5 -C

gmt colorbar -DJBR+jBL+o2/0+w-5/0.2 -Baf+l"denpth"

gmt endこの結果が、

である。かっこいい。

地震モーメントテンソル (Sm)

gmt meca <データファイル名> -Sm[スケールの大きさ] [-E【伸張部分の色】] [-G【圧縮部分の色】] [-Fa] [-Z]

※ スケールの大きさはM5の時の大きさ。

※ “-E”を指定しない場合は白色で塗りつぶす。

※ “-G”を指定しない場合は黒色で塗りつぶす。

※ “-Fa”を指定するとT軸・P軸もプロットされる。

※ カラーパレットを用いて色を付ける場合は“-Z”を付ける。色は3列目が参照される。

※ データは「経度・緯度・深さ・mrr・mtt・mff・mrt・mrf・mtf・指数・Xオフセット位置・Yオフセット位置・メモ」の順。

※ Xオフセット位置・Yオフセット位置・メモは省略可。

モーメントテンソルについての説明はこちらの資料が大変分かりやすかったです。

なお、モーメントテンソル成分(r,t,f)については、rは鉛直上向きが正、tは南向きが正、fは東向きが正となる。

まずF-netのサイトに行き、適当に検索をしてデータを取得する。

出力フォーマットを「GMT フォーマット」にすること。

[https://www.fnet.bosai.go.jp/event/search.php?LANG=ja]

検索すると、真ん中あたりに数値が空白区切りで書かれている箇所があるはず。

(#longitude…の下からENDの上まで)

この数値データをメモ帳に保存して meca.txt という名前で保存する。

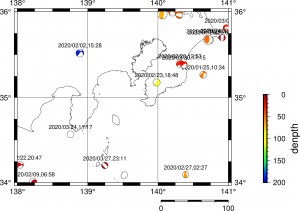

地図の枠は日本全国、ついでにP軸・T軸も描いてみよう。

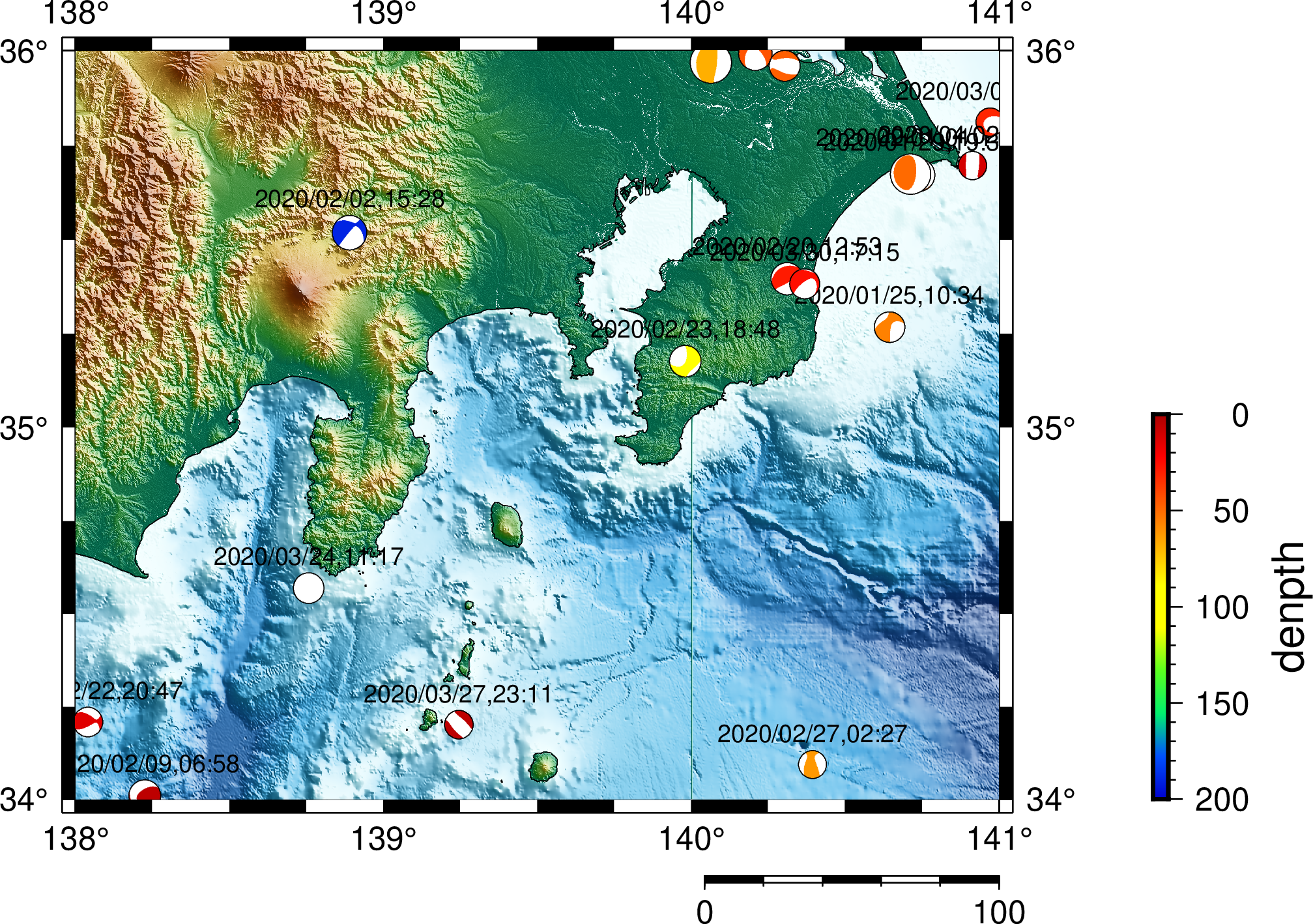

今回は2020年1月1日~の100個のデータを取得し、関東地方の発震機構解分布図を描こう。

#!/bin/bash

gmt begin tensor png

gmt basemap -JM12 -R138/141/34/36 -Bafg -BWSNE

gmt coast -Df -W0.25 -LJBR+jTR+o0/1+c20+w100+f

gmt makecpt -Cseis -T0/200/1 -Z

gmt meca "meca.txt" -Sm0.5 -Z

gmt colorbar -DJBR+jBL+o2/0+w-5/0.2 -Baf+l"denpth"

gmt endこの結果が、

となる。

DEMを用いて描くならば、

#!/bin/bash

gmt begin tensor png

gmt basemap -JM12 -R138/141/34/36 -Bafg -BWSNE

gmt makecpt -Cgeo -T-8000/8000/200 -Z

gmt grdcut @earth_relief_03s -R138/141/34/36 -Gdem.nc

gmt grdgradient dem.nc -Ggrad.grd -A45 -Ne0.8

gmt grdimage dem.nc -Igrad.grd -C

gmt coast -Df -W0.25 -LJBR+jTR+o0/1+c20+w100+f

gmt makecpt -Cseis -T0/200/1 -Z

gmt meca "meca.txt" -Sm0.5 -C

gmt colorbar -DJBR+jBL+o2/0+w-5/0.2 -Baf+l"denpth"

gmt end

となる。

図の作成には防災科学技術研究所のF-netデータを使用しました。

記して感謝申し上げます。

コメント